Гранит и камень. Назвали самый распространённый минерал на Земле

классификация запасов подземных вод

1 естественные. общее количество подземных вод в пласте в естественных условиях, не разрушено водозабором (статические, динамические)

2 эксплуатационные. из водоносного пласта, данным водозабором в течении предусмотренного его срока эксплуатации (естественные, дополнительные)

Краткая характеристика минералов

Наибольшее распространение в земной коре получили восемь классов минералов.

1. Самородные минералы состоят только из одного химического элемента. Объединяют около 45 минералов самого разного происхождения, составляющих менее 0,1 % массы земной коры. Большинство имеет огромное хозяйственное значение (алмаз, графит, сера, золото, медь и др.). Физические характеристики самородных минералов отличаются большим разнообразием.

2. Сульфиды – сернистые соединения тяжелых металлов. Класс насчитывается около 250 минералов, составляющих 0,15 % массы земной коры. Образование сульфидов идет без доступа кислорода, большинство из них имеет гидротермальное происхождение. При окислении сульфиды легко переходят в окислы, карбонаты или сульфаты. Ценность сульфидов в том, что они являются рудами на цветные металлы, причем зачастую им сопутствует золото. Наибольшим распространением пользуются пирит (железный колчедан), халькопирит (медный колчедан), галенит (свинцовый блеск), сфалерит (цинковая обманка), киноварь и др. Подавляющему большинству сульфидов характерны металлический блеск, низкая и средняя твердость, высокая плотность.

3. Галогениды (галоидные соединения) являются солями галоидно-водородных кислот. Насчитывается около 100 представителей, как правило, гипергенного и гидротермального происхождения. Чаще всего встречаются соединения хлористые и фтористые, такие, как применяемые в химической промышленности галит (каменная соль), сильвин (калийная соль). В оптике используется флюорит. Галогениды отличаются стеклянным блеском, невысокими твердостью и плотностью, часто легкой растворимостью в воде.

4. Фосфаты образованы разного происхождения солями фосфорной кислоты. Класс насчитывает около 200 минералов, составляющих около 0,7 % массы земной коры. Чаще всего применяются для производства фосфорных удобрений магматического происхождения апатит и близкий к нему по составу, но гипергенного происхождения фосфорит (фосфат кальция). Фосфатам характерны невысокие показатели твердости и плотности.

5. Сульфаты представляют собой соли серной кислоты, накапливающиеся, в большинстве своем, в соленасыщенной водной среде. Сульфатам принадлежит большое породообразующее значение, они слагают около 0,1 % массы земной коры. Минералам свойственны низкая твердость, неметаллические разновидности блеска, светлая окраска. В земной коре широко распространены гипс, ангидрит, мирабилит (глауберова соль).

6. Карбонаты являются солями угольной кислоты, насчитывают около 80 представителей. Карбонаты имеют огромное породообразующее значение в составе осадочных и метаморфических пород, составляют до 2 % массы земной коры. Отличительной особенностью карбонатов является их активное взаимодействие с соляной кислотой, сопровождающееся бурным выделением углекислого газа. Блеск большинства карбонатов стеклянный, твердость невысокая. Наиболее распространены такие представители, как кальцит, магнезит, доломит, сидерит.

7. Окислы и гидроокислы составляют до 17 % массы земной коры. Представители этого класса объединяют минералы разного происхождения и подразделяются, соответственно названию, на два подкласса: окислов, отличающихся высокой и средней твердостью, и гидроокислов, обладающих низкой твердостью. С другой стороны, названный класс можно разделить на окислы и гидроокислы кремния и окислы и гидроокислы металлов. Окислы и гидроокислы кремния обладают исключительно важным породообразующим значением: только на долю кварца приходится до 12% массы земной коры. Скрытокристаллические модификации кварца представлены разноокрашенными халцедонами. Среди водных окислов кремния необходимо назвать опал. Этим минералам соответственно характерен стеклянный или металлический блеск. Окислы и гидроокислы металлов обладают важнейшим рудообразующим значением. Для них свойственен металлический или матовый блеск. Наибольшее значение принадлежит таким минералам, как магнетит, гематит, лимонит, корунд, боксит.

8. Силикаты и алюмосиликаты объединяют около 800 минералов, многим из которых принадлежит огромное породообразующее значение, ведь представители этого класса составляют до 80 % массы земной коры. Если же к числу силикатов относить и кварц, являющийся типичным силикатом по строению кристаллической решетки (но не по химическому составу), то доля превысит 90 %. Происхождение минералов данного класса разное. Основу кристаллической решетки в минералах составляет кремний-кислородный тетраэдр. В зависимости от сочетаний этих тетраэдров, все силикаты разделяются на большое количество групп.

– Островные силикаты сложены изолированными тетраэдрами. Самый распространенный представитель, имеющий огромное породообразующее значение – магматического происхождения оливин.

– Цепочечные силикаты объединяют минералы группы пироксенов, в которых тетраэдры соединены в непрерывные цепочки. Наиболее распространен породообразующий алюмосиликат авгит.

– Кольцевые силикаты обладают соединенными в замкнутые кольца тетраэдрами. Представитель – берилл.

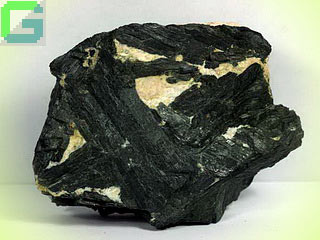

– Ленточные силикаты содержат соединенные в обособленные ленты тетраэдры. Здесь выделяется группа амфиболов – минералов с непостоянным химическим составом, среди которых наиболее распространен породообразующий минерал роговая обманка.

– Листовые (слоевые) силикаты представлены минералами, в которых тетраэдры объединены в ленты, образующие единый непрерывный слой. Наибольшим распространением среди них пользуются такие породообразующие минералы, как слюды: бесцветный мусковит и его мелкочешуйчатая разновидность серицит, черный биотит. Кроме них часто встречаются метаморфического происхождения серпентин (змеевик), тальк и непостоянного состава хлориты. Эти минералы возникают при воздействии на ультраосновные породы горячих растворов и газов. Другая часть листовых силикатов образуется в результате гипергенеза – выветривания содержащих полевые шпаты и слюды магматических и метаморфических пород. Так возникают глинистые минералы каолин, монтмориллонит, бейделлит, нонтронит, а также гидрослюды – минералы непостоянного состава. Среди листовых силикатов выделяется также глауконит – водный алюмосиликат K, Fe, Al, образующийся в шельфовой зоне на глубинах 200 – 300 м.

– Каркасные силикаты представлены группами полевых шпатов и нефелина. Важнейшей из них является группа полевых шпатов, доля которых в массе земной коре достигает 50 %. Каркас полевых шпатов создан тетраэдрами, сцепленными всеми четырьмя вершинами. Группа подразделяется на калиево-натриевые и кальциево-натриевые полевые шпаты. Первые представлены ортоклазом. Вторые – разновидностями плагиоклазов, в которых наблюдается последовательное уменьшение содержания SiO 2 . В соответствии с этим плагиоклазы включают ряд минералов: от натриевого (кислого по составу) альбита, до кальциевого (основного) анортита. Промежуточное расположение занимает кальциево-натриевый (средний по составу) лабрадор – иризирующий плагиоклаз. Помимо полевых шпатов, в числе каркасных силикатов выделяют группу нефелина – породообразующего алюмосиликата магматического и пегматитового происхождения.

Экзогенные процессы

Экзогенными (внешними) называются процессы, протекающие на земной поверхности или на небольших глубинах в земной коре. Названные процессы осуществляются, например, текучими водами, ледниками, ветром и т.д. Деятельность этих процессов включает два важнейших вида работы: разрушение горных пород и их накопление (аккумуляцию).

Очевидно, что характер производимой работы определяется, с одной стороны, скоростью движения и массой геологического агента, а с другой – характером горных пород (их вещественным составом, плотностью и т. д.). Так, чем выше скорость движения и масса геологического агента, тем активнее идет разрушение горных пород и транспортировка обломков. С падением скорости начинается процесс аккумуляции, причем в начале на поверхность оседают самые крупные частицы, а затем все более мелкие. Главными энергетическими источниками экзогенных процессов являются солнечная радиация и сила тяжести. Поскольку солнечная радиация по земной поверхности распределяется зонально и неравномерно, ее приход изменяется по сезонам года, то и деятельность внешних процессов подчиняется тем же закономерностям. Влияние гравитации наиболее ярко сказывается в том, что чем больше угол наклона поверхности, тем активнее происходит снос материала. Самое главное в том, что, чем выше расположена территория, тем активнее разрушение и вынос обломков горных пород, а чем ниже поверхность, тем активнее аккумуляция, и, соответственно, больше мощность накапливающихся осадочных горных пород. Следовательно, наибольшие объемы осадочных горных пород накапливаются в океанах (морях).

Таким образом, работа внешних сил ведет к такому изменению земной поверхности, которое направлено на изменение форм, созданных процессами внутренними. В конечном итоге, такое изменение ведет к перераспределению горных пород и выравнивание рельефа. То есть, созданные внутренними силами выступы суши разрушаются и понижаются, а сносимые с них обломки горных пород накапливаются в океанах и уменьшают их глубину.

В зависимости от конкретных сил, определяющих характер происходящих явлений, все экзогенные процессы можно разделить на две группы: 1) процессы выветривания, 2) процессы работы внешних динамических сил. Различие между ними заключается в следующем:

– выветривание зависит от климата; осуществляется силами, воздействующими на земную поверхность стационарно и равномерно; выветривание не вызывает перераспределения масс горных пород по земной поверхности;

– внешние динамические силы работают избирательно (зависят от энергии воздействующей силы, от рельефа, состава горных пород и др.), осуществляются подвижными агентами, ведут к перераспределению масс горных пород.

Накапливающиеся на поверхности Земли горные породы объединяются в генетические типы отложений, которые, в свою очередь, подразделяются на фации.

Магматические горные породы

Образование магматических пород тесно связано со сложнейшими проблемами происхождения магм и строения Земли.В зависимости от условий образования выделяют две основные группы магматических пород - глубинные (интрузивные) излившиеся (эффузивные).

Глубинные - это породы, образовавшиеся при застывании магмы на разной глубине в земной коре.

Излившиеся породы образовались при вулканической деятельности, излиянии магмы из глубин и затвердении на поверхности.Главные породообразующие минералы. Основными породообразующими минералами магматических пород являются: кварц (и его разновидности); полевые шпаты, железисто - магнезиальные силикаты.Все эти минералы отличаются друг от друга по свойствам, поэтому преобладание в породе тех или иных минералов меняет строительные свойства: прочность, стойкость, вязкость и способность к обработке (к полировке, шлифовке и т.п.).

Кварц , состоящий из двуоксида кремния (SiO2) в кристаллической форме, является одним из самых прочных и стойких минералов. Он обладает: исключительно высокой прочностью при сжатии (до 2000 МПа) и высокой для хрупких материал прочностью при растяжении (около 100 МПа); высокой твердостью, плотностью 2650 кг/м3 уступающей только твердости топаза, корунда и алмаза весьма высокой кислотостойкостью и вообще химической стойкостью при обычной температуре. Кварц обычно не прозрачен, цвет кварца чаще всего встречается молочно-белый, серый.

Полевые шпаты - это самые распространенные минералы в магматических породах (до 2/3 от общей массы породы). Они представляют собой, так же как и кварц, светлые составные части пород (белые, розоватые, красные и т.п.). Главными разновидностями полевых шпатов являются ортоклаз и плагиоклазы.

Ортоклаз - К2О*АI203*6Si02 (по гречески "прямораскалывающийся") характеризуется следующими свойствами: угол между спайностями 900, твердость 6-6,5, плотность 2,57 г/см3, плавится при 11700С, полное расплавление при 14500С. Встречаются в кислых (гранит) и средних (сиенит) по кислотности магматических породах.

Плагиоклазы (по гречески "косораскалывающийся") образуют изоморфный ряд от альбита Nа20*AI203*6Si02 входящего в состав кислых пород, до анортита - СаО*А1203*2SiO2, характерного для основных пород (габбро, базальт и др.По сравнению с кварцем полевые шпаты обладают значительно меньшей прочностью (120 - 170 МПа на сжатие) и стойкостью, поэтому они реже встречаются в осадочных породах (главным образом, в виде полевошпатовых песков). К цветным (темно окрашенным) минералам, встречающимся в магматических породах, относятсяжелезисто-магнезиальные и магнезиальные силикаты и некоторыеалюмосиликаты. В группе железисто - магнезиальных силикатов наиболее распространены оливин, пироксены (например, авгит), амфиболы, (роговая обманка). Среди магнезиальных силикатов встречаются вторичные минералы, чаше всего замещающие оливин - серпентин, хризотил - асбест. В группе алюмосиликатов наиболее распространены слюды: обыкновенные - мусковит (почти бесцветный), флогопит и биотит (темного цвета): гидрослюды - гидромусковит, гидробиотит. Твердость слюд 2-3. Слюды встречаются и в песках, где также считаются вредной примесью.

Глубинные горные породы. Магматические породы, образующиеся в различной геологической обстановке, отличаются специфическими признаками, к которым, прежде всего, относятся форма магматических тел и их взаимоотношения с вмещающими породами. Особенности строения горных пород, зависящие от условий образования, выражаются в структурных и текстурных признаках.

Структура определяется степенью кристалличности и размерами зерен, а также формой и взаимными отношениями составных частей породы.При медленном остывании магмы в глубинных условиях возникают полнокристаллические структуры. Подавляющее большинство магматических пород характеризуется массивной текстурой.Следствием медленного охлаждения магмы является ряд общих свойств для разных глубинных горных пород: весьма малая пористость и, следовательно, большая плотность и высокая прочность.Кроме того, в связи с очень малой пористостью эти породы обычно обладают весьма низким водопоглошением, морозостойкостью и сравнительно высокотеплопроводны. Обработка таких пород из-за их высокой прочности затруднительна. Однако благодаря высокой плотности они хорошо полируются и шлифуются.

Граниты . Граниты имеют высокую механическую прочность. Граниты весьма разнообразны по цвету, зависящему в основном от окраски полевых шпатов, которые могут быть белыми, серыми, желтыми, розовыми, красными. Из всех изверженных пород граниты наиболее широко используют в строительстве, так как они являются самой распространенной из глубинных магматических пород. Остальные глубинные породы (сиениты, диориты, габбро и др.) встречаются и применяются значительно реже.

Сиениты. Горные породы группы сиенитов занимают около 2,6% магматических пород. Породы эти окрашены в розовые, серые и зеленоватые тона, что зависит от цвета полевых шпатов. По физико - механическим свойствам сиениты близки к гранитам, несколько уступая им в прочности из-за отсутствия кварца.

Габброиды . Среди габброидов важнейшими являются габбро и анортозиты.

Габбро - порода в свежем состоянии темно-серого или почти черного цвета, что объясняется темной окраской плагиоклазов и высоким содержанием цветных минералов. Типичное габбро состоит примерно из равного количества натриево-кальциевого шпата и моноклинного пироксена.

Излившиеся (эффузивные) горные породы. Магматическая порода, образовавшаяся при кристаллизации магмы на небольших глубинах и занимающая по условиям залегания и структуре промежуточное положение между глубинными и излившимися породами. При кристаллизации магмы в приповерхностных условиях образуются полнокристаллические неравномерно-зернистые и неполнокристаллические структуры. Среди неравномерно-зернистых структур выделяют порфировидные и порфировые структуры. Порфировые структуры обусловлены наличием относительно крупных кристаллов на фоне полнокристаллической основной массы породы. Порфировые структуры характеризуются наличием хорошо образованных кристаллов - порфировых "вкрапленников", погруженных в стекловидную основную массу породы.

Структура - существенный признак, определяющий физико-механические свойства породы. Наиболее прочными являются равномерно зернистые породы, тогда как породы такого же минерального состава, но крупнозернистой порфировидной структуры быстрее разрушаются как при механическом воздействии, так и при резких колебаниях температур.

Излившиеся горные породы образовались в результате излияния магмы, ее охлаждения и застывания на поверхности земли, поэтому в большинстве случаев они состоят из отдельных кристаллов, вкрапленных в основную мелкокристаллическую, скрытокристаллическую и даже стекловатую массу.Излившиеся породы в результате неравномерного распределения минеральных компонентов сравнительно легко разрушаются при выветривании и под воздействием внешних условий, а также обнаруживают анизотропность механических свойств. Различаютэффузивы : излившиеся плотные и излившиеся пористые . К плотним излившимся породам относят трахиты, липариты, андезиты, базальты, диабазы.

Трахиты . По своему минеральному и химическому составу трахиты схожи с сиенитами, но более пористы. Излившиеся аналоги гранитов представлены липаритами. Среди излившихся пород кислого состава широко распространены вулканические стекла с полным отсутствием или небольшим количеством кристаллов.

Андезиты - излившиеся аналоги диоритов - порода серого или желтовато-серого цвета, порфировой структуры, с плотной основной массой. Андезиты содержат плагиоклазы, роговую обманку, некоторые пироксены и биотит. Структура может быть неполнокристаллическая или стекловатая, текстура - массивная или пористая. Физико-механические свойства сходны со свойствами базальтов.

Базальты - излившиеся аналоги габбро - породы черного цвета, очень плотные, скрытокристаллические или тонкозернистые, иногда порфировые. Базальты ввиду большой твердости и хрупкости трудно обрабатываются, но хорошо полируются.

Пемза - представляет собой пористые вулканическое стекло, образовавшееся в результате выделения газов при быстром застывании кислых и средних лав. Цвет пемзы белый или серый.

Вулканический пепел - наиболее мелкие частицы лавы, обломки отдельных минералов, выброшенные при извержении вулкана.

Вулканические туфы - горные породы, образовавшиеся из твердых продуктов вулканических извержений: пепла, пемзы и других, впоследствии уплотненных и сцементированных. Цементом туфов является вулканический пепел, глинистое или кремнистое вещество, иногда с примесью продуктов разложения пепла.

Осадочные горные породы

Осадочная порода образуется в условиях переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород, химического и механического выпадения осадка из воды, жизнедеятельности растений. Осадочные породы в зависимости от условий их образования делят на три основные группы: обломочные породы , или механические осадки:рыхлые (например, гравий, глины, пески), оставшиеся на месте разрушения пород или перенесенные водой, а также льдом (ледниковые отложения) или ветром (эоловые отложения); сцементированные (песчаники, конгломераты, брекчии);Обломочные породы, связанные между собой каким-либо веществом называют цементированными. Из них наибольшее значение имеют песчаники, т.е. цементированные кварцевые пески.

Химические осадки (например, гипс и известковые туфы), образовавшиеся из продуктов разрушения пород, перенесенных водой в растворенном виде.Органогенные породы , образовавшиеся из остатков некоторых водорослей и животных (скелеты губок, кораллов, раковины и панцири ракообразных и др.); к органогенным породам относятся мел, большинство известняков, диатомиты. Большинство осадочных пород имеет более пористое строение, чем плотные магматические породы, а, следовательно, и меньшую прочность. В составе осадочных пород можно выделить две различные по своему происхождению группы минералов:реликтовые и минералы осадочного происхождения . К первой группе относят минералы магматические и метаморфические; обычно зерна этих минералов окатаны, ко второй - минералы, образовавшиеся на месте в осадке или в породе.

Главные породообразующие минералы Группа кремнезема. Наиболее распространенные минералы этой группы - опал, халцедон и осадочный кварц.

Гипс CaSO4*2H2O представляет собой скопление белых или бесцветных кристаллов, иногда окрашенных механическими примесями в голубые, желтые или красные тона. Спайность в одном направлении. Блеск стеклянный.. Для гипса, развивающегося в пустотах и трещинах, характерно волокнистое строение и шелковистый блеск. Иногда гипс встречается в виде тонкозернистых и землистых агрегатов, а также слагает цемент песчаника.

Ангидрит CaSO4 - белый, серый, светло - розовый, светло - голубой минерал. Блеск стеклянный., твердость 3 - 3,5. Как правило, встречается в виде сплошных мелкозернистых агрегатов; крупные кристаллы образуются редко, они обычно имеют игольчатый или призматический облик.

Обломочные породы. Породы рассматриваемой группы сложены преимущественно зернами устойчивых при выветривании минералов и горных пород.

Рыхлые обломочные породы - песок и гравий - применяют в качестве заполнителей для бетона, в дорожном строительстве, для железнодорожного балласта. Пески служат компонентом сырьевой смеси в производстве стекла, керамических изделий и др. Песчаные породы широко используют при возведении намывных плотин, дамб и др.

Глиной называют землистые минеральные массы или обломочные горные породы, способные с водой образовывать пластичное тесто, по высыхании сохраняющее приданную ему форму, а после обжига приобретающее твёрдость камня.

Каолиновые глины сложены минералом каолинитом. Обычно эти глины окрашены в светлые тона, жирные на ощупь, они малопластичны, огнеупорны.

Хемогенные породы. Среди пород химического происхождения наиболее важными в строительном деле являются карбонатные, сульфатные и аллитовые породы.

Карбонатные породы . Наиболее распространенными карбонатными породами являются известняки и доломиты. Известняк - порода, сложенная более чем на 50% кальцитом; доломит - порода, состоящая более чем на 50% из доломита.. Пористость плотных известняков не превышает десятых долей процента, а рыхлых достигает 15-20%.Среди известняков, образовавшихся химическим путем, выделяют известковые туфы, а также некоторые микрозернистые известняки. Доломиты похожи на известняки. Цвет доломитов белый, желтовато - белый, светло-бурый. Для них характерны микрозернистые и кристаллически-зернистые структуры.

Сульфатные породы состоят из сульфатных соединений, выпадающих в осадок в случае увеличения их концентрации в природных водах. Гипсовые и ангидритовые породы, слагаются одноименными минералами - гипсом и ангидритом, которые в природных условиях в результате гидратации и дегидратации переходят друг в друга. Ангидрит отличается от гипса большей твердостью. Обычно он имеет светлые цвета - белый, зеленоватый, светло - серый, серовато-голубоватый.

Аллитовые породы характеризуются высоким содержанием глинозема. В этой группе выделяют две главные породы: бокситы и латериты.

Бокситы. Породообразующими минералами бокситов являются гидрооксиды алюминия (гиббсит и диаспор). Бокситы характеризуются большим разнообразием внешнего вида. Они могут быть мягкими, рыхлыми, похожими на глину и плотными с раковистым изломом. Пластичностью бокситы не обладают. Окраска обусловлена наличием гидрооксидов железа. Чаще она бывает красная, бурая, коричневая, зеленовато-серая.

Органогенные породы. К осадочным органогенным породам относятся биогенные кремнистые породы и органогенные известняки. Кремнистые биогенные породы (силициды) сложены осадочным кремнеземом (опалом, халцедоном, кварцем).

Органогенные известняки могут быть сложены целыми раковинами или обломками раковин различных морских беспозвоночных, а также остатками известковых водорослей. Органогенные известняки иногда слагают рифы. Рифостроящими организмами являются преимущественно известковые водоросли, кораллы и др. Разновидность органогенных известняков - мел. Это микрозернистая слабоцементированная порода белого цвета.

Эндогенные процессы

Эндогенные процессы проявляются в движениях блоков литосферы, изменениях характера залегания слоев горных пород, а также в процессах землетрясений, магматизма и метаморфизма. Энергетическим источником эндогенных процессов почти исключительно является внутреннее тепло Земли. В своей совокупности эндогенные процессы ведут к формированию главнейших структур земной коры и литосферы. Наука, изучающая строение земной коры и литосферы, геологические структуры и особенности их развития и распространения называетсятектоникой .

Тектонические движения проявляются в механических перемещениях блоков литосферы. По направлению движения их разделяют навертикальные и горизонтальные ; по скорости на медленные ибыстрые ; по времени протекания на неотектонические (происходили в кайнозое, или даже в мезозое – кайнозое) и собственно тектонические (тектонические движения более древних этапов развития Земли). В свою очередь, среди неотектонических движений выделяют современные , которые происходили в историческое время.

Как уже отмечалось в предыдущих статьях, в настоящее время известно почти 6000 минералов, обнаруженных на нашей планете и в пределах видимого космоса. Понятно, что в этом внушительном списке присутствуют и чрезвычайно редкие, и весьма распространенные вещества, которые встречаются буквально на каждом шагу. Конечно, не в чистом виде, а в составе различных твердых соединений, чаще всего - в горных породах .

Как правило, горные породы являются смесью минералов, которые благодаря природным катаклизмам и в результате воздействия температуры, давления и других внешних факторов перемешались, затвердели, выдержали испытание временем и обрели новые свойства. Большинство известных на нашей планете горных пород в своей основе имеют одинаковые минеральные составляющие (в разных пропорциях) или преобладающий минерал. Эти минералы, преобладающие в горных породах, принято называть породообразующими минералами. Именно породообразующие минералы являются наиболее распространенными минералами Земли, поскольку кора нашей планеты сложена, преимущественно, из горных пород.

Горные породы, как известно, классифицируются по трем основным группам: изверженные (магматические), осадочные и метаморфические (видоизмененные временем и внешними факторами). Для каждой группы пород характерно преобладание в составе того или иного минерала. Так, для магматических горных пород характерны полевые шпаты, кварц, слюды и другие минералы. Для осадочных горных пород - кальцит, глины, доломит. Для метаморфических пород - кварц, полевые шпаты, пироксены, слюды.

Разумеется, в составе всех горных пород присутствуют не только породообразующие минералы, ведь горная порода является смесью таких веществ. Тем не менее, обозначенные выше минералы присутствуют практически во всех горных породах, образующих земную кору и составляют их основу.

Если оценить содержание в земной коре породообразующих минералов, то можно получить список наиболее распространенных, благодаря присутствию в подавляющем большинстве горных пород.

Самые распространенные минералы

К наиболее распространенным породообразующим минералам относятся силикаты (полевые шпаты, плагиоклазы, нефелин, роговая обманка, авгит, слюды), оксиды (кварц, гематит, лимонит), карбонаты (кальцит, магнезит, доломит), сульфаты (гипс, ангидрит, барит) и сульфиды (пирит, киноварь). Именно эти минералы, в зависимости от процентного содержания, придают горным породам те или иные физические свойства.

Среди перечисленных породообразующих групп минералов наиболее распространены силикаты, которые составляют до 75 % земной коры.

Остальные минералы присутствуют в составе горных пород в незначительных количествах, мало влияя на свойства этих пород.

Химические элементы, составляющие основу внутреннего строения породообразующих минералов, называются петрогенными . К петрогенным химическим элементам относятся кремний (Si), алюминий (Al), калий (К), натрий (Na), кальций (Ca), магний (Mg), железо (Fe), углерод (С), хлор (Cl), фтор (F), сера (S), кислород (О) и водород (Н).

Список наиболее часто встречающихся в земной коре минералов (или групп минералов) можно представить так:

- Кварц (если учитывать вхождение кварца в состав других минералов, массовая доля кварца в земной коре - более 60 %, в чистом виде доля кварца составляет до 12 % массы земной коры)

- Полевые шпаты (массовая доля полевых шпатов в земной коре - до 50 %, вместе с кварцем - до 85 %)

- Амфиболы (в т. ч. роговая обманка, разновидности которой входят в состав многих групп минералов. В настоящее время роговая обманка не считается минералом.)

- Пироксены

- Биотит

- Оливин

- Магнетит

- Апатит

Процентное содержание в общей массе земной коры тех или иных групп минералов указать сложно, поскольку они нередко образуют смешанные минеральные соединения. Но преобладание в составе верхних слоев Земли кремниевых соединений (силикатов) очевидно.

В недавнем прошлом одним из самых распространенных минералов земной коры считали роговую обманку . В настоящее время, после пересмотра каталога минералов Комиссией IMA по новым минералам, номенклатуре и классификации (CNMNC), образованной в 2006 году, роговая обманка дискредитирована, и минералом, как таковым, не считается.

Минерал, который есть везде

По данным учёных, минералы - природное тело имеющее набор физических свойств, обладающих кристаллической структурой. На данный момент времени зафиксировано около пяти тысяч различных видов.

И по утверждению IMA (международной минералогической ассоциации) самый распространенный минерал, встречающийся в мире, это кварц. И не зря, ведь в земной коре около 60% удельной массы принадлежит именно этому минералу. Также и кровь человека (а именно плазма) содержит немного кварца (примерно 0,1% от общей массы) .

Далее особое внимание следует обратить на свойства данного минерала, чтобы различать всевозможные модификации и разновидности. Чистый кварц, который не имеет никаких примесей, как правило или полностью бесцветный, или белый (в случае внутренних повреждений) . Химическая формула подобного минерала: SiO2 и он имеет очень высокую температуру плавления: около 1720 градусов.

Модификации камня

Помимо этого в природе встречаются многочисленные модификации кварца, которые можно выделить, как отдельные минералы:

Кристобалит, который имеет такую же химическую форму: Sio2, но менее устойчив к высоким температурам, максимальная: 200 градусов;

Тридимит, крайне редко встречается в природе и основным источником, являются метеориты упавшие на землю;

Коэсит, который изначально был получен искусственным путём американским химиком Лорингом Коэсом в 1953 году, но уже в 1960 году геолог Юджин Шумейкин обнаружил его в метеоритном кратере в Аризоне. Важным свойством данного минерала, является реакция на различные значения давления. При падении этого параметра ниже диапазона от двадцати восьми до девяноста пяти килобар коэсит переходит в состояние чистого кварца, а при повышении в другую модификацию: стишовит;

Стишовит, как и предыдущая модификация, сначала был выведен искусственным путём и лишь после этого был обнаружен в метеоритном кратере в Аризоне.

Красота с примесями

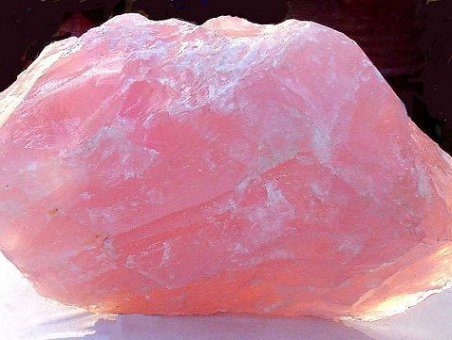

Помимо этого существуют, также разновидности кварца, которые различаются в зависимости от входящих в него примесей. О некоторых стоит упомянуть поподробнее и привести в качестве примеров:

Розовый кварц, который получил столь необычный цвет благодаря наличию следующих веществ: железа, марганца или титана;

Цитрин (от латинского citrus - лимонно-жёлтый) , из названия видно основное его отличие от чистого кварца, которое заключается в ярко жёлтой окрасе. Это стало возможным, из-за наличия в нём железа;

Празем, который обладает ярко зелёным окрасом из-за наличия примесей в виде силикатов (обширная группа минералов) ;

Авантюрин, цветовая гамма которого может быть, как жёлтой, так и зелёной, а в некоторых случаях и вишнёвой. Происходит это за счёт присутствия следующих примесей, как: слюды, гётита и гематита;

Аметист, кварц обладающий фиолетовой или синей окраской. Такой цвет обусловлен наличия в нём красящих веществ.

Использование

Не удивительно, что такой распространенный минерал, как кварц активно используется человеком во многих областях деятельности, например в таких как:

В различных приборах (оптических, радиоаппаратуре и многих других) ;

В телефонах и другой электронике;

В ювелирной промышленности;

В керамической и стекольной промышленности.

Именно по этому был разработан метод искусственного получения данного минерала. Заключается он в химическом синтезе искусственного кварца гидротермальным способом и позволяет получить, некоторые преимущества перед натуральным минералом. Например, в ювелирной промышленности такой выбор обеспечивает наличие кварца любого необходимого и редко встречающегося в природе цвета, а при необходимости появляется возможность сочетать несколько цветов, что практически невозможно в натуральном минерале. Также искусственные образцы обладают более однородным распределением примесей, а их химическая чистота намного выше, что позволяет активно и успешно использовать такие минерале для производства всевозможных приборов, в том числе и оптических, о которых говорилось выше.

Вся предоставленная информация даёт право сделать однозначный вывод о том, что кварц, это самый распространенный минерал, который широко используется и повсеместно применяется человеком.

Самый распространённый минерал составляет 51 процент вещества Земли, но до 2014 года у него не было даже названия. Дело в том, что исследователи не могли получить образец.

Давайте узнаем, что это за минерал …

Самый распространённый природный минерал на Земле человек смог изучить лишь спустя 4,5 миллиарда лет существования планеты. Всё дело в том, что он кроется в недрах Земли, а точнее в её мантии, и прежде был сокрыт от людских глаз. Теперь же учёные сообщают об обнаружении долгожданной породы в составе метеорита-ровесника нашей планеты. Её удалось подробно изучить, описать её свойства и дать официальное название.

Минерал назвали бриджманит (bridgmanite ), в честь Перси Бриджмена , лауреата Нобелевской премии по физике 1946 года. Прежде он носил условное название силикат-перовскит, соответствующее его кристаллической решётке и химическим компонентам.

«Это очень захватывающее открытие. Спустя пять лет неустанной работы мы наконец смогли подтвердить наличие минерала в составе метеорита, изучить его и дать название самому распространённому минералу нашей планеты», - говорит ведущий автор исследования Чи Ма (Chi Ma) из Калифорнийского технологического института.

Наибольшая концентрация бриджманита наблюдается в нижних слоях мантии Земли, в переходной зоне между мантией и ядром. Учёные определили его наличие по распространению сейсмических волн через земные слои. Также они смогли выяснить, какие изменения претерпевает его атомная структура в условиях колоссального давления и высоких температур.

Для добычи и качественного изучения этого минерала исследователям пришлось бы спуститься на глубину 670-2900 километров под поверхность планеты. Но, к счастью, им не пришлось строить бур таких размеров: бриджманит обнаружился в составе метеорита, который упал в Австралии в 1879 году.

По всей вероятности, минерал пережил сильные космические столкновения не только с Землёй, но и с другими метеоритами, а также резкие перепады давления и температур.

«Ещё в 1960-х годах учёные обнаружили в метеорите прожилки, которые образовались под очень высоким давлением. Теперь мы утверждаем, что эти прожилки состоят из бриджманита», - рассказывает Ма.

Сам метеорит относится к классу хондритов - самого распространённого типа космических глыб, падающих на Землю. Планетологи полагают, что эти метеориты остались как лишний материал после формирования планет Солнечной системы. С тех пор они витают в космосе и периодически сталкиваются с различными небесными телами.

Результаты анализов рассказали учёным о характеристиках и происхождении минерала. Он может образоваться только при высоком давлении и температуре, то есть при тех условиях, которые возникли во время столкновения метеорита с поверхностью, и господствуют в нижних слоях мантии Земли.